西安交通大学丨“课程思政”示范课教学及专业建设经验(1)

时间:2021-09-17 阅读量:9779次

培养德智体美劳全面发展的建设者和接班人,就是要将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体。全面推进课程思政建设,就是要寓价值观引导于知识传授和能力培养之中,帮助学生塑造正确的“三观”。为此,紧抓教师队伍“主力军”、课程建设“主战场”、课堂教学“主渠道”,让所有教师和所有课程都承担好育人责任,使各类课程与思政课程同向同行,将显性教育和隐性教育相统一,形成协同效应,构建全员全程全方位育人大格局是落实立德树人根本任务的关键举措。 本文汇编了西安交通大学六项“课程思政”示范课教学经验及六项“课程思政”示范专业建设经验,集中展示西安交通大学“课程思政”内涵建设推进情况、经验、举措和成效。

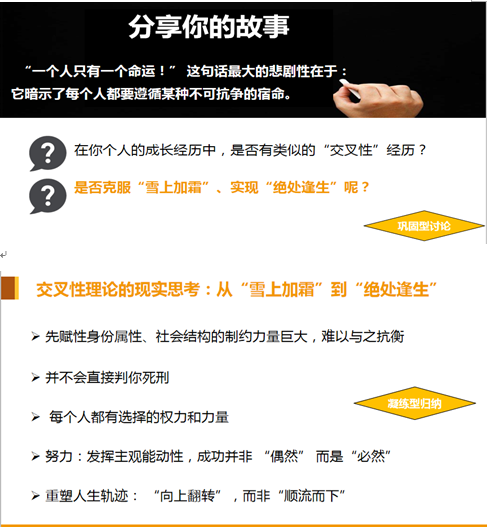

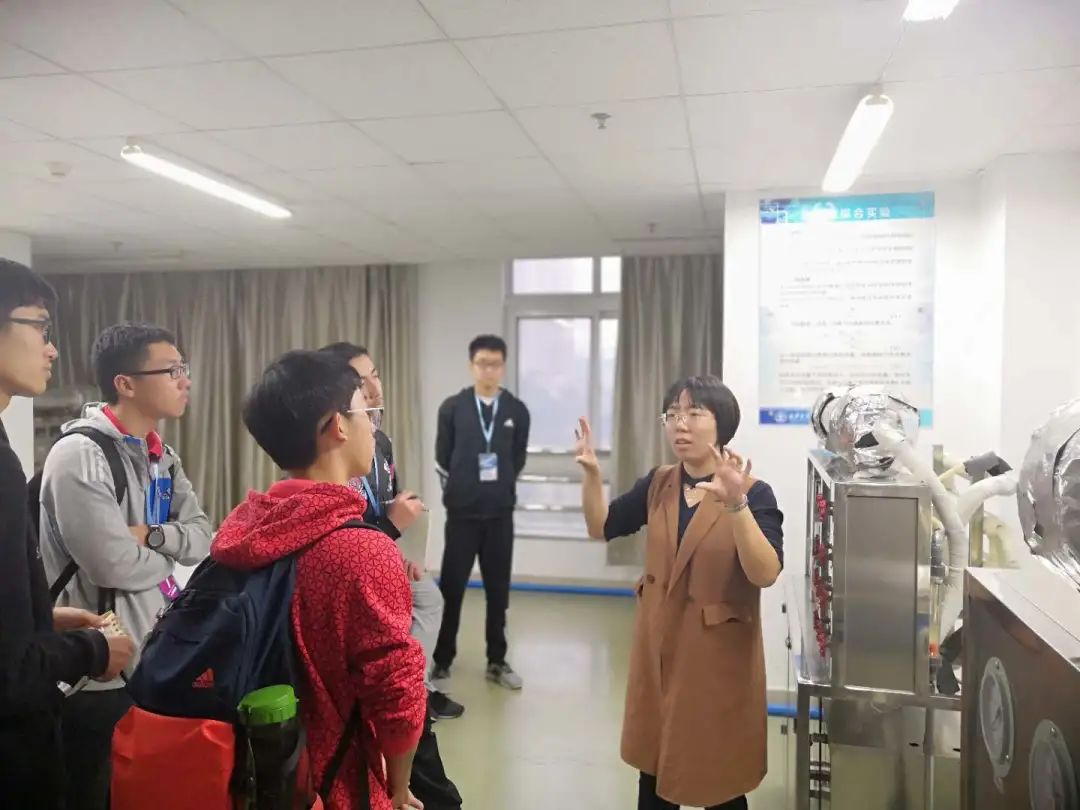

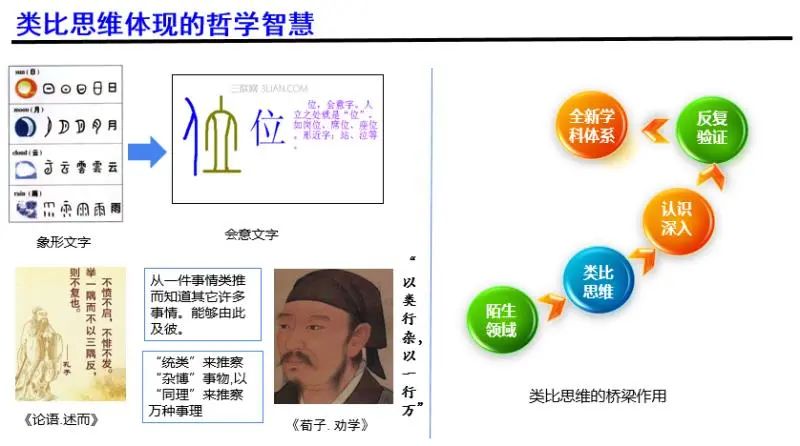

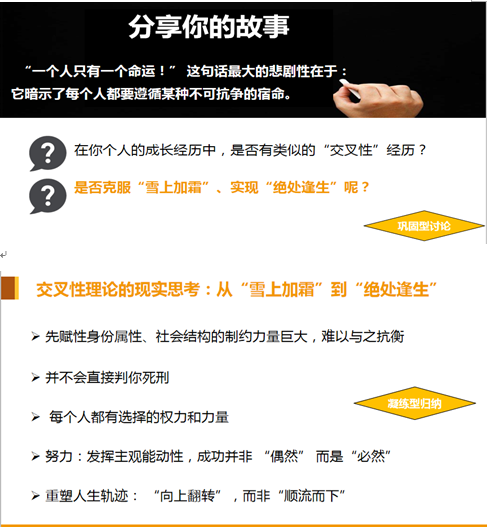

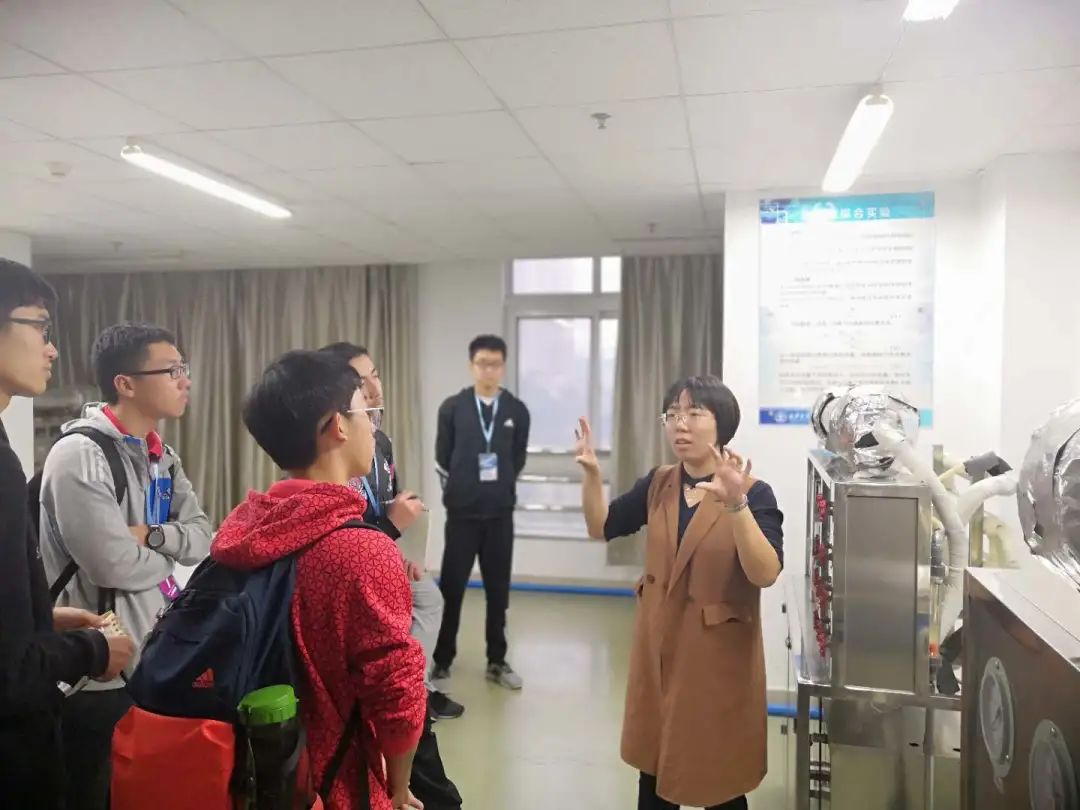

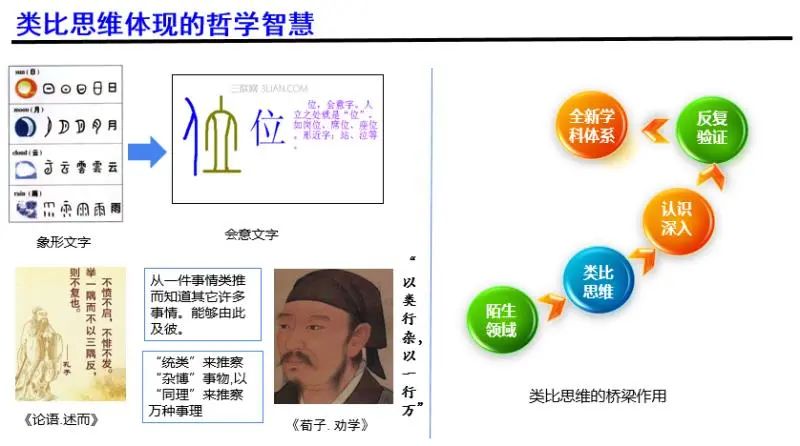

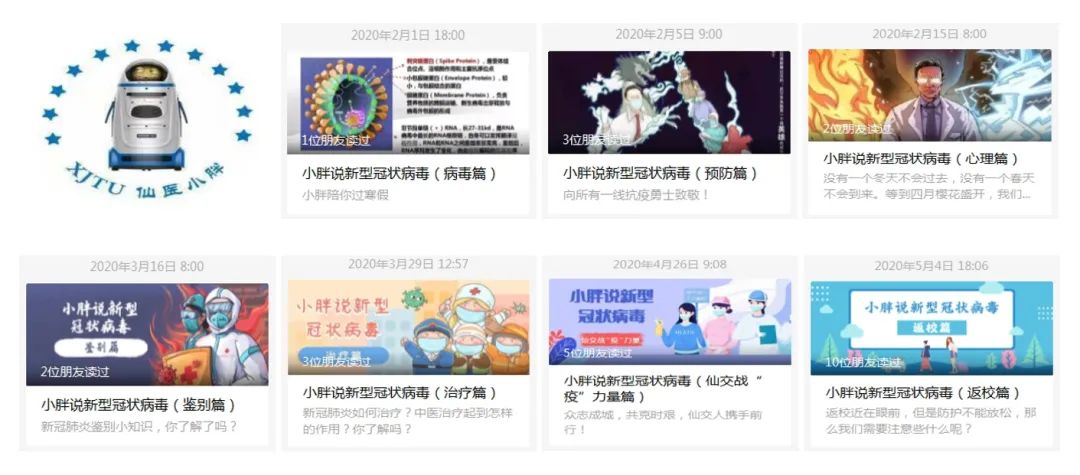

浇花浇根,育人育心。教育事业,就其本质来说,是培养人的事业。课程思政是人才培养的应有之义、必备内容。如何响应教育部号召,让社会学专业课中的课程思政成为真正意义上有情有义、有温度、有爱的教育过程,是每位教师都在认真思考和深入探索的问题。王奕轩老师在讲授“家庭性别社会学”和“组织社会学”这两门社会学专业核心课的教学实践中,设计了“教育陶冶法”,取得了育人实效。社会学是一门以关注社会弱势群体、增进社会平等为己任的科学。王奕轩老师在教学中,通过对学生们的观察和摸底,总结出三种有待改善的现象:一是部分青年学生理想信念淡化、悲观情绪蔓生;二是部分学生对越是积极的、正面的例子,越抱有一种“原始抵触”,对课程思政具有本能的、应激式的消极反应,学习动机较弱;三是即便许多学生们乐意学习课程思政的内容,也还是会感觉它遥远而陌生,难以体会其对个人现实生活的重要指导意义,思政与现实两张皮。因此,王老师认为,实施课程思政教学改革迫在眉睫。经过系统的文献梳理与案例追踪,王老师决定借助“教育陶冶法”来改善上述三种现象。她有目的、有计划地设置和利用各种情感和环境因素,比如呈现案例或构建虚拟教学情境,使学生得到潜移默化、耳濡目染的感化和熏陶,实现了在理念指导下入耳、入脑、入心的育人效果。在“家庭性别社会学”课上,围绕“交叉性理论的内涵与外延”这一知识点,王老师将课程思政具体化为以下六个维度:一是提升价值判断、价值选择与价值塑造能力;二是点亮学生专业课程学习专注度,引发知识共鸣;三是帮助学生树立科学思维方式;四是引导学生建立坚强意志品质;五是践行习近平总书记关于理论自信、中国学派的倡导;六是鼓励学生建立批判性学术思维、培养严谨的学术态度。为落实好以上六点,王老师的教学设计遵循层次分明的四阶段渐进性策略:导入型问题(教师提问:“雪上加霜”可否“绝处逢生”?多数学生回答:不太可能,持质疑态度)→升华型案例(教师提问:清华学霸何以逆袭?学生观看视频、了解学生群体中的真实案例后回答:凭借个人努力,从质疑到部分确信态度)→巩固型讨论(教师提问:同学们是否亲历或目睹过从“雪上加霜”到“绝处逢生”?学生在自我描述或倾听班中其他同学讲述、近距离感知后回答:是的,从部分确信到进一步确信)→提炼型归纳(教师总结社会结构制约下的自主能动性发挥,学生从进一步确信到完全确信“雪上加霜”可以“绝处逢生”),将价值观念传递这一巨大而抽象的工程化零为整。在王老师看来,教育陶冶法很大程度上依赖于案例选取或情境设置,虽然单一的案例或情境并不一定具有“穿石”的效果,但绝不可忽略其 “水滴”的效用。经由“选”(根据课程内容,大量阅读,萃取精华)、“排”(有意识地思考、有逻辑地编排、有系统地设计)、“讲”(首先能够真正打动自己,才有可能触动、征服和引领学生)三个步骤,向学生传递现实鲜活、逻辑清晰、激荡人心的信息,使“水滴”效用的连续性和累积性转化为“石穿”的育人目的。为提高专业课堂中价值引导的功效,王老师摒弃传统的附加式、标签式的生硬说教,通过多样、生动的教学方式方法,比如纳入新型多媒体形式(如定格动画、有道云协作、问卷星),贯穿课堂的前中后三个阶段,以更为直观、生动、丰富的效果,提升学生的学习热情、探究兴趣、吸收能力和深层次互动,及时收集学生的情感反应,跟进和巩固学生的思政体验。在引人入胜、潜移默化中引导学生变被动的接受式学习者为主动的探究式学习者,主动积极构建课程思政的精髓要义。在王老师看来,“讲故事、讲好故事”是教育陶冶法成功施行不可忽视的要素。而全民战“疫”可谓是“课程思政”的活教材,是对青年学生进行价值塑造和引领的绝好机会。毫无疑问,本次战“疫”中,青年学生是见证者和参与者,他们有着发自内心的实践基础和价值判断。作为高校教师,应该充分利用、精准把握这样一个提升高校课程思政教育感染力和影响力的有力载体,及时快速地进行课程思政教学内容的创新。为了将学校小课堂与社会大课堂实现对接,在本学期“组织社会学”的云课堂上,王老师使用“教育陶冶法”,将抗击疫情工作中涌现的丰富、生动素材作为案例引入在线教学的全过程,依据组织社会学的课程特点以及不同章节知识点的需要,凝练出各个案例其中所蕴含的思想性、人文性和实践性,结合个人体会分享和小组讨论等形式,为同学们提供表达思想的机会,引导青年学生思考时代新人的使命担当。例如,在讲授“组织分类”一章中“整合组织——法院”的知识点时,王老师引入西城法院执行局副局长贾秋春利用云上法庭和远程指挥打造疫情期间法院执行新模式这一案例,组织全班围绕“坚守平凡岗位、贡献战疫力量”的主题进行讨论。同学们反响热烈,结合自己疫情期间所见所闻,积极分享个人感想体会,并最终形成共识:这是一场不分前方后方的总体战、阻击战,各行各业无数平凡的人,用凡人凡心凡事,共同战疫,支撑着国家的运转,彰显出根植于中华民族基因中共克时艰的精神信念。社会71班的滕玉洁同学表示:“在这门课上,听案例就好像听故事一样,自然而亲切,我认同老师和同学们刚才的讨论。疫情防控形势持续向好的事实再次证明,虽然我们许多在校大学生无法亲临疫区作战,但疫情之下,每一个人都在以自己的方式战斗。”同班的钟璐媛同学感叹:“近来无论是课上还是课下,我一次次地感受到灾难面前伟大的中国效率、中国力量、中国精神。在这场没有硝烟的战役中,我们青年学子应该更加坚定爱国主义和理想信念,勇于担当”。长期以来,包括王老师在内的人文学院社会学系的全体教师都在课程思政的道路上摸索前进,因为他们深知大学教师的首要职责是立德树人。老师们结合自己所教授的课程,努力寻找、挖掘社会学专业相关课程中的思政资源,通过丰富教学内容、创新教学方法和提升教学效果,让社会学课程思政的课堂更具深度、温度和力度。相信老师们定会结合自身学科特色,使课程思政在社会学专业教学实践中发扬光大。“传热学课程实验”是与国家精品课“传热学”配套、独立设置的实验课程,面向大机类学生开设,也是能动学院的重要实践教学环节。多年来,孟婧老师的实验课教学团队始终与理论课教学团队密切合作,拓展教学内涵,形成了多层次实验教学体系。2018年,在责任教授何茂刚老师带领下,课程获得陕西省教学成果一等奖。习近平总书记说过:“好的思想政治工作应该像盐,但不能光吃盐,最好的方式是将盐溶解到各种食物中自然而然吸收。”孟婧团队将课程思政融入实验教学中,经过多年探索,找到了煲好“传热学课程实验”这碗汤的秘诀,把这门课打造成了校级课程思政示范课。“传热学课程实验”的老师总是能量满满,神采飞扬,能把一些枯燥的实验知识讲得生动有趣,让人印象深刻”——学生口中的这位实验老师便是孟婧。她个性活泼,亲和力强,实验课上总是妙趣横生,欢声笑语,很受学生欢迎。实验课有别于理论课,一般持续4小时左右。实验原理讲述和实验数据等待的过程难免让人觉得枯燥乏味。为了让学生打起精神,孟老师会在较难的知识点之间或实验间隙,有针对性地穿插一些“小故事”,不仅活跃课堂氛围,还能在传授知识技能的同时,向学生传递积极向上的生活态度,做好价值观的引领。在漫长的实验教学过程中,课程思政就像是汤里的“盐”,有了这味调味剂,课堂变得有滋有味,但“盐”要加得适时、适量,思政元素融入得要自然妥帖,才能让学生细细品尝,慢慢吸收。孟婧对“传热学课程实验”课程思政开展进行了认真的思考和探索。首先,修订课程标准,凝练课程思政教学目标,重点突出敬业精神、工匠精神以及责任意识的培养,并针对实验课程的特殊性,把团队协作、尊重事实、严谨认真等思政元素融入教学中。在此基础上,精准设计课程思政教学方案,用实例分析使德育教育晓之以理、动之以情,提升课程的感染力和趣味性。在教学过程中还进行了多元化的课程思政教学方法探索。针对不同类型思政元素的特点,有机结合专业知识点,采取了案例式、参与式、混合式等多种教学方法实践。“讲故事”是孟婧实验课程思政元素设计的一条主线,通过讲老一辈科学家的故事,将科技报国的情怀厚植于学生心中;通过科学实验中的真实故事,让学生体会到严谨认真、团队协作的重要性。在讲授“二维导热物体温度场的电模拟实验”时,以提问有关实验原理为契机,引出数值传热学的泰斗——陶文铨院士。以“细心见真谛,榜样在身边”为主题,讲述陶院士的故事,让学生深刻认识、学习和传承老一辈交大学者爱国求真、甘于奉献的优良传统。在学生实验读数不严谨的时候,讲述“一个小数点酿成的悲剧”的故事,让学生体会一个小数点如何造成了大悲剧,提醒学生在实验过程中时刻牢记严谨求真的科学精神,在日常的作业、实验和项目设计等小事中严格要求自己,来不得半点马虎。在进行换热器综合实验测量的时候,针对本实验需要组员相互配合的特性,以“科学家做蚂蚁团结逃生实验”的故事为切入点,加入德育教学环节,通过趣味实验故事告诉学生,任何人在这个世界上都不是孤立存在的,都要与周围的人构建各种各样的关系,让学生明白“一燕不能成春”的道理,进而提升学生的团结合作意识。用哲学方法论解决实验问题,是孟婧将课程思政与实验课程内容有机结合的另一有效探索。当讲述“强化换热”原理时,加入哲学方法论元素,与马克思主义哲学思想中“抓住事物主要矛盾”这一观点结合,告诉学生复杂事物包含多种矛盾,要善于抓住重点、分清主次,从方法论上寻找解决问题之道,集中力量解决主要问题。在讲述“热电比拟实验”时,对类比法进行延伸,启发学生的科学思维。理工科课程蕴含着大量的科学思维与方法论,其中类比法就是科学研究中的常用方法,也是一种认知事物的哲学智慧。在科学研究中,学生应掌握好类比法这一进入一个陌生领域时的重要桥梁,用类推的方法来更好地进行科学研究。课程思政的教学也如烹小鲜,放盐要科学,不能重口味,要艺术,根据学生口味,适时跟进。“传热学课程实验”这门实验课,在教学的各环节将科学精神、科学家故事、哲学方法论等融入到专业知识传授过程中,增强了学生的民族自信与使命担当,在激发学生学习兴趣的同时,提高了学生的人文素养,实现了“术”与“道” 的紧密结合。“机能实验学”以实验动物或人体为对象,主要探讨机体的机能活动规律及其在病理状态或药物干预下的变化,是医学生在基础阶段都要学的实践课程。课程中学生与鲜活的生命打交道,与团队一起并肩协作完成各种实验操作,大家都评价其为最有意思的实验课。“机能实验学”教学团队由基础医学实验教学中心胡浩教授带头,包括20余名教师和7名实验技术人员,每年承担1000余人次6万人时数的实践教学任务。团队充分认识到课程思政是一项长期性、基础性、系统性的战略工程,坚持集体备课制度,研讨教学方法,创新教学内容,取得了良好成效。胡浩教授与团队朱延河、张莉、郭媛、孙强等教师在查阅大量文献、集体讨论和不断修改的基础上,结合学校机能实验教学特点,设计课程思政的总体教学目标和切入路径,最终确定了爱国主义教育、生命教育、医德教育、集体主义教育、法制教育等五方面的思政教育点,初步构建起“机能实验学”课程思政体系的基本框架。在教学过程中,教师结合实验相关内容,融入我国第一代生理学家张锡钧、高原医学院士吴天一、我校克山病专家王世臣等心系祖国、艰苦奋斗的感人事迹,激发学生的爱国情怀,增强民族自豪感。结合窒息所致动物呼吸衰竭及抢救实验内容,向学生宣讲心肺复苏、海姆立克急救法等知识。结合微视频、新闻报道等展现我校附属医院医务人员国内外街头救治突发事例,宣扬救死扶伤,诠释“医心仁爱”,倡导在危急时刻敢于挺身而出的精神。结合烟碱对传出神经系统的作用实验,向学生宣讲吸烟有害健康,有效控烟需要全社会参与,要遵守法律法规等内容。在教学过程中培养合作精神,积极引导学生以小组为单位互相协作,紧密配合完成操作,提升效率和成功率, 也极大提高了学生的学习热情。作为重要的科学研究手段,动物实验是每个医学生的必修课,占有相当大的教学比重。实验动物是学习医学知识、掌握基础操作的鲜活范本。老师会教育学生,为人类健康事业牺牲的实验动物是为人类向生而死,是和医学工作者一同推进医学发展的伙伴与奠基者。活生生的实验动物,是有感觉的生命,我们应善待动物,规范操作,遵循实验动物福利标准,使用“3R”原则(减少、替代、优化)。每年4月24日世界实验动物日,团队会组织师生在我校动物慰灵碑前鞠躬行礼、敬献菊花,表达对实验动物的尊重,对生命的敬畏。2017年活动主题为“敬畏生命,尊重实验动物,注重医学人文素养”,2018年主题为“思想交大,医学人文”,2019年主题为“医学人文,课程思政”,2020年主题为“感恩奉献,尊重生命”。实验动物日活动是医学人文教育的重要一环,是实验教学课堂的延伸。相关活动受到社会的广泛关注,在我校的影响下,全国多所医学院校已陆续开展同类活动。“大家好,我是实验教学助手仙医小胖。今天的课堂思政,我要为大家介绍著名的高原医学专家吴天一。我们一起来看看吧”。随之,吴院士无私奉献、爱岗敬业的的故事辅以珍贵影音资料开始在教室里回放……2019年团队引入了一台教学助手人工智能机器人“仙医小胖”。王涛、李帆老师带领李雨辰、王嘉禧等多名本科生组成“人工智能教学助手”团队,结合实验教学的开展情况,对“小胖”进行了一系列功能定制开发。通过“小胖课堂思政”,切实加强了实践课程中对学生的价值引导,深受师生好评。线上宣传教育同样是课程思政建设的有效途径。2020年春节前,新冠疫情爆发,各省市紧急启动重大突发公共卫生事件一级响应,全国上下在党中央领导下齐心协力,共克时艰。面对新冠疫情,胡浩教授带领学生团队通过“仙医小胖”公众号向同学们宣传疫情相关知识,陆续推出了病毒篇、预防篇、心理篇、鉴别篇、治疗篇、仙交战“疫”力量篇、返校篇等系列推文,在同学们中产生了强烈反响,得到了大家的充分肯定。团队成员苑昊同学说,“作为医学生,我们有责任把相关的医学知识传播出去,给人们提供一个可靠的信息来源,为社会尽自己的一份力量”。机能实验教学团队群策群力,深入挖掘课程育人潜力,凝练课程的思政案例,把传授知识与价值引领相结合。始终坚持把“立德树人”作为中心环节,与思政课同向同行,不断创新探索,以文化人,以德育人,践行社会主义核心价值观,通过多种途径和方式将课程思政贯穿于基础医学实践教学的全过程中,实现了课程育人的目的。“交响音乐赏析”是西安交通大学通识类核心课,课程思政示范课之一。该课程通过理论与实践教育,对比中西传统文化的差异,彰显中华文化优秀基因的传承与创新,将交响赏析与文化自信有机融合。课程教学团队由曹耿献等5位教师组成。线上课程以理论教学及鉴赏为主,线下课程秉承“以学生为中心”的教学理念,除现场演奏外,还开展了专门讨论和辩论课程,充分发挥学生的学习主动性,激发学生的思考及应变能力。在新冠疫情初始阶段,该课程的第九章“交响中的中华魂——中国特色交响音乐赏析”一章入选了《人民日报》人民号平台,在校内外取得了显著的效果和鲜明的影响。“寓教于美、寓教于思、寓教于乐、寓教于行”,是艺术教育践行立德树人使命的特色路径。“交响音乐赏析”通过赏析音乐作品让学生感受文化自信和新时代核心价值观,在潜移默化中融入课程思政。在教学、互动与交流的内容上选择了“中国特色交响音乐”为主要鉴赏对象,融入作曲家中西合璧的理念,以交响音乐的形式诉说着中国故事、中国精神和中国气派。不仅培养学生卓越的创新意识、独特的审美意趣,更教育学生树立坚定的理想信念,塑造高尚的道德情操。“交响音乐赏析”以“文化之交响、古今之跨越、中西之交流、思想之碰撞、思政之渗透”为主旨,融入了中国传统文化与新时代中国梦教育使命的思想内涵。在课堂上引入人类非物质文化遗产——“西安鼓乐”传承人赵筱民及大唐芙蓉园的东仓鼓乐队现场表演,引入中华传统文化审美元素。同时穿插西安交大学生现场朗诵唐诗《江雪》,阐发诗中所蕴含的诗人忧国忧民、正直仁爱的“韵外之旨”。继而以古琴曲《梅花三弄》为例,介绍古琴艺术传承人龚一、京剧艺术表演家尚长荣、著名音乐家朱践耳等知名乐人的艺术追求与人格情怀,综合诗、曲、琴、乐的艺术形式。课堂上采用问答、选择题等方式,突出交响赏析的相关知识关键点,提炼中华艺术文化博大精深的思想精髓,启迪学生对于传承中华优秀文化精髓的深刻思考。“交响音乐赏析”大胆创新课堂教育教学方式,开展了“乐器进课堂”“指挥进课堂”“非物质文化传承人进课堂”等新的尝试和做法,打破了原来单纯的赏析理论授课模式,打造自我参与、现场观摩的小小音乐会,拉近了交响音乐与上课学生的距离。带领学生与中西乐队的指挥即兴交流,了解常识,学习知识,掌握技巧,解除迷惑。课堂引入乐队现场表演,古今辉映,中西对比,让线上线下听课的大学生感受到一场理论与实践交互启迪、思想与审美相互碰撞的课堂教学盛宴。德育立善、智育求真、美育塑心。德育、智育、美育在创新人才的培养过程中,相互作用、互为支撑,是一个有机的统一体。加强艺术审美教育,对培养高尚品德、完善人格、创新能力有非常重要的作用。“交响音乐赏析”充分借助艺术教育载体,将思想教育的核心灵魂融入其中,拓展了课程思政的新模式和新路径。“能源与人类文明发展”是西安交通大学通识类核心标杆课程、课程思政示范课之一。教学团队由能动学院徐东海教授等6位教师组成。课程将能源知识与国际环境、国家安全、政治政策、中国历史及文化等内容融合在一起,使学生充分了解能源与文明之间的联系,培养学生的节能环保意识、可持续发展理念和创新思维,激发学生的民族自豪感和自信心,培养学生的家国情怀和使命担当。“能源与人类文明发展”教学团队教师在日常工作中,很注重对社会主义核心价值观、五大发展理念、科学发展观、“十三五”中国能源战略的基本内容方针、习近平总书记关于能源革命等重要论述的学习,并把这些理念和价值观自然地融入课程教学中。文明是社会进步的重要标志,社会主义核心价值观之一,是实现中华民族伟大复兴的重要支撑。钻木取火是人类利用能源进入文明时代的一种象征。人类的文明离不开对能源的利用与发展。课程从这一点出发,将学生带入能源世界。利用中国古代的火药发明、钻木取火、水车灌溉等例子增强学生的民族自豪感和对中国优秀历史文化的热爱,并培养学生的创新意识,鼓励他们勇于创新。通过介绍我国在核聚变、天然气水合物等新能源领域领先世界的发展现状,增强学生的四个自信,激发学生的报国情怀。任何技术的发展都不能打破人与自然之间关系的平衡,要帮助学生树立可持续发展的意识,从寻求人与自然的和谐发展角度出发,为中国走上一条生态美、发展美、和谐美的发展新路贡献自己的力量。该课程通过讲述中国能源改革历程和“能源中国梦”对中国社会发展的影响,培养学生对中国特色社会主义理论体系科学性和先进性的信心,增强中国理论自信和能源战略定力。通过讲述中国农村能源利用现状以及国家针对农村能源发展提出的政策战略,让当代大学生认识到国家基层地区的发展现状,并为家乡建设发展贡献自己的力量。“能源与人类文明发展”通过课堂教学帮助学生思考能源与国家安全的关系。能源安全问题事关国家稳定,是国家安全中的重要内容。能源安全和战争、冲突息息相关。国际上关于能源引发的冲突常常被报道,如近年来发生的东海之争。东海争端的背后是对东海蕴藏的丰富的石油和天然气等资源的争夺。因此引出与能源相关的安全问题,使学生理性分析和评价国家利益与能源安全的密切关系,进而培养学生的国家意识和全球视野,增强学生社会责任感。“能源与人类文明发展”在教学方法上由传统的教学转变为“案例+讨论+启发+实践教学”相结合的模式,将思政教育的目标与课程建设目标紧密相连,知识传授与价值引领同在,实现着塑造学生世界观、人生观、价值观的目的。当前,课程思政已从最初的理论探索发展成为各高校人才培养环中节不可或缺的一环。西安交大军事教研室教学团队自2016年开始探索课程思政建设以来,取得了显著的成绩。“国防教育”“国际关系分析”“战争与谋略:二战经典战役评析”被评为校级课程思政示范课程。今年初,新冠肺炎疫情暴发,军事教研室以此为契机,结合前期课程思政建设经验,立足长效,持续改进课程思政建设的做法,总结凝练形成“两遵循、四突破、六维度”的“国防教育”课程思政建设体系。“国防教育”课程承担的不仅仅是普及国防教育知识的基本任务,更是响应着国家对于国防建设与国防教育的号召,本身就具有思想政治教育的基本属性,开展课程思政具有先天优势。军事教研室团队重新定位高校国防教育,面对当今世界特别是重大疫情防控中的非传统国家安全与国内外复杂形势,坚持遵循总体国家安全观与爱国主义教育,以总体国家安全观为指导,以爱国主义为根本,增强学生的国防观念、国家安全意识和忧患危机意识。在课程思政建设过程中,团队贯彻落实总体国家安全观,定义好国防教育在不同的国家安全领域的新内涵与承担的时代使命。例如在教学中注重新冠肺炎疫情中提出的生物安全,把原有高校国防教育内容的中的生物武器、生物病毒上升到生物安全的角度去衡量,为打造总体国家安全观视域下的国防教育体系提供理论支撑。以《新时代爱国主义教育实施纲要》为遵循,提高政治站位,强调“要加强国防教育,增强全民国防观念,使关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防成为全社会的思想共识和自觉行动。”擦亮高校国防教育本身鲜明的政治属性,做到政治性与学理性相统一。“国防教育”课程经过长期的探索,在四个方面持续发力,寻求突破。一是以强军思想筑牢学理基础。以习近平强军思想作为课程思政建设的思想武器,把蕴含其中的立场、观点、方法贯通于教学内容之中,用透彻的学理推动教学内容由广而全向又广又深转变。形成学生对于正确的世界观、人生观、价值观的高度认同。二是以思政元素搭建育人体系。课程按照2019年教育部、国防动员部颁发的军事课程大纲规定的课程内容,形成国家安全、中国国防、军事思想、现代战争、信息化装备、军事高技术六大部分课程体系。在每部分强化顶层设计,系统搭建思政元素。国家安全部分,思政元素突出国际视野、忧患意识;中国国防部分,突出家国情怀、使命担当;军事思想部分,突出文化自信、历史传承;现代战争部分,突出战争规律、辩证思维;信息化装备部分,突出信息时代、大国重器;军事高技术部分,突出科技报国、强军思想。通过系统搭建,全方位地对学生的思想认识进行建构塑造。三是以大国故事激发爱国自信。为增强课程思政的感染力,做到以情动人,军事教研室利用故事教学法,推进课程思政案例向课程思政故事的转变。在疫情期间,以“讲述战‘疫’故事,铸就军人品质”为主题组织学生结合疫情期间所见所闻,分组讲述战“疫”故事。通过一个个感人、动容的战“疫”故事,领悟感受人民军队的使命与担当,增进学生的政治认同与爱国自信。四是以混合教学形成圈层效应。融合混合式教学中的多种信息技术,采用雨课堂、智慧树、腾讯会议等多种平台,在云端打造用更红、更专、更正能量的在线课堂氛围,影响、感染学生乃至在屏幕前与学生一起听课的学生家长们。同时在开课初、开课中旬、结课后,设计调研问卷掌握国防教育的效果,确保课程思政走深走实。“国防理论传授、家国情怀弘扬、军事谋略培育、国际视野塑造、安全素养培育、科学思维提升”,以上六个维度是“国防教育”课程思政建设的出发点和落脚点。六大维度协同并进,打出组合拳,以此明确课程思政的建设内涵。强军的号角已经吹响,高校国防教育“课程思政”改革的序幕才刚刚拉开,接下来军事教研室教学团队将更加旗帜鲜明地讲好高校国防教育课,以持之以恒,久久为功的心态,为课程思政建设做一点自己的贡献,奏响国家与民族的主旋律,发挥好为党育人、为国育才的阵地作用。